Editorial

Este año ha sido el primero de mi vida (que ya se acerca lenta pero peligrosamente a la treintena) en el que he podido trabajar exclusivamente en la industria de la música electrónica. Esta suerte de privilegio que puede ser percibido desde la experiencia personal como la consumación del sueño de un buen neoliberal que comenzó en el garaje de su casa hasta llegar a las catacumbas de Silicon Valley, ha sido en realidad un rito de paso tras el que cabe sentirse como una persona adulta; que ve el mundo laboral al desnudo y desde dentro. Y bien, ¿a quién le importa todo esto? Este artículo, afortunadamente, no pretende ser un diario de a bordo ni un dietario. Pretende más bien ser una síntesis en la que se vea cómo estructuras generales, propias de cómo comprendemos la cultura, la música, el empleo o la representación, están siendo alteradas y condicionando el tejido social y el escenario creativo en nuestro país. Desde la experiencia personal hasta la colectiva.

Cambio del paradigma comunicativo

En primer lugar, algo evidente. Aquí no queremos hacer un vaticinio sino una afirmación: la forma en la que nos comunicamos en la escena de club ha cambiado y las redes sociales son el centro neurálgico de lo que acontece. No sólo como espacio virtual y sublimado en el que se registra lo que existe, sino como molde que determina el modo en el que podemos comunicarnos y generar vínculos dentro de la escena. Contar con medios como Clubbingspain y marcas que querían apostar por ellos promocionándose, al igual que artistas que respetaban la labor de ciertos intermediarios y entraban en un intercambio serio y maduro con los críticos, propiciaba un modelo muy distinto al actual a la hora de vincularse con la música; un compromiso que transgredía los límites de lo representado en las pantallas de nuestros smartphones. Un compromiso que se materializaba literalmente en el dinero que cada fin de semana queríamos y podíamos invertir en los clubes.

Empleado como estoy en las redes sociales de un club, tengo que hacer un par de afirmaciones casposas sobre ellas. Primero de todo, la norma de trato con los clientes es de una condescendencia absurda. Nada de frases largas, utilizar emoticonos cada diez o doce palabras, disponibilidad total ante la incontinencia y adicción de los usuarios… Instagram y similares no potencian formas de consumo responsable o sereno sino epidérmico, utilitarista y por tanto basado en la individualidad y los supuestos deseos del consumidor. Sus apetencias. Hacernos conscientes de esto no nos obliga a negar el potencial para generar vínculos tácitos de internet, sino que debe ponernos alerta sobre cómo reproducimos esas mismas dinámicas que alimentan el algoritmo en lo que todavía hoy llamamos vida real. Lo que debería ser un complemento a las comunidades que se generan en la escena y en la pista de baile, se está convirtiendo en un corsé que incluso una vez quitado, seguimos percibiendo a la manera de un miembro fantasma.

En esta instagramización del mundo de la noche, los bienes circulan, pero no obligan. No queremos negar que esté bien que uno no siempre tenga que comprometerse incondicionalmente con ciertas ideas o estilos. Pero eso no quita que esas ideas, propuestas artísticas y culturales sean sostenidas por Djs, productores, promotores, dueños de salas, redactores, camareros… Que, como nosotros, en algún punto han decidido comprometerse con eso que estamos compartiendo y desde ahí nos ofrecen un servicio. En la dinámica del don, el recibir un bien nos pone en el compromiso de entregarle más adelante uno a otra persona, obligación propia de pertenecer a una comunidad, consumación de una verdadera participación; no percibida como algo negativo. Recojo aquí una expresión de Sonia Fernández Pan: “estar presente es mucho más importante que ser representado”. Por tanto, el centro de la experiencia social no debe ser la visibilización de nuestro perfil, obra o propuesta artística, sino más bien el añadir combustible y retribuir, de un modo simbólico o material, a quienes hacen posible que el contexto creativo exista. De hecho, parte de la belleza de la experiencia en la cultura de baile es la posibilidad de desaparecer en la pista, de disolverse en una comunidad que baila y se apoya mutuamente como un organismo en el que ninguna porción debería destacar por encima de otra. Esto nos lleva a una segunda cuestión.

La artistización del trabajo como justificación de la inestabilidad

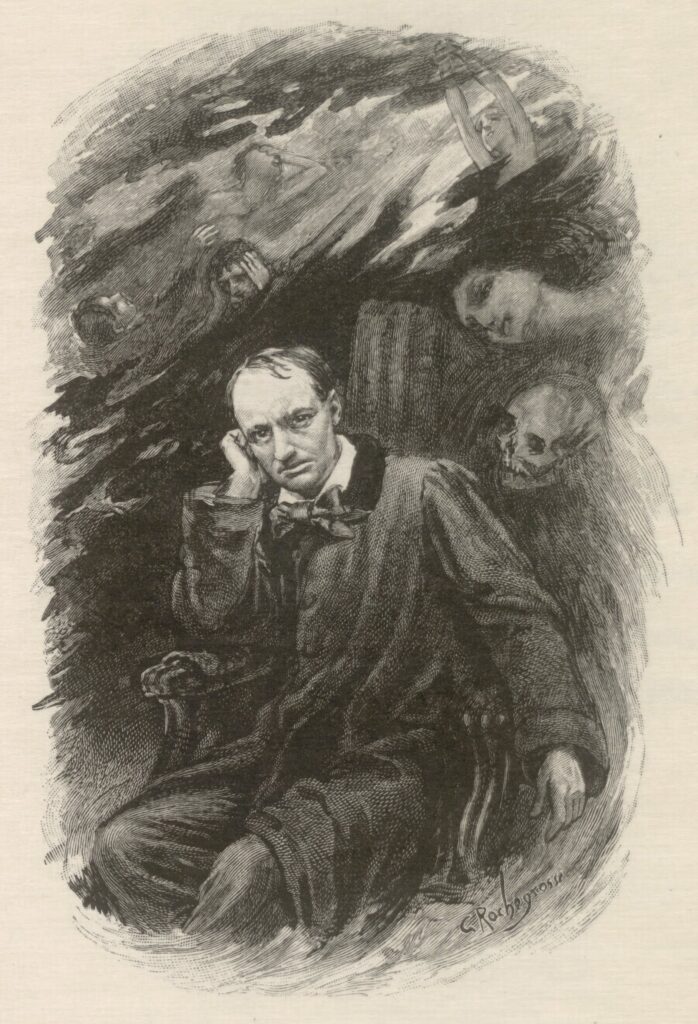

Entre las múltiples idealizaciones que a lo largo de la modernidad se han hecho de la labor creativa, está aquella imagen del bohemio muerto de hambre que crea y trabaja sin ningún tipo de retribución porque lo hace “por amor al arte”. La teatralización del mundo que el neoliberalismo ha hecho, lleva cerca de treinta años apoyándose en el supuesto triunfo del capitalismo avanzado y de la superación del estado de necesidad para producir en masa formas de individuación artísticas, dividuos creativos y obsesionados con expresarse a sí mismos tal y como son; liberados de constricciones pasadas. Ello viene producido precisamente por la superación de la necesidad, la idea de que el ascensor social funciona o de que el crecimiento material es exponencialmente infinito. Bajo esta perspectiva de bienestar (el colchón de toda la vida), la gente puede dedicarse a lo que ama aunque eso implique compartir piso e ir saltando de un contrato en prácticas a otro hasta los 35 años. Esta dinámica encuentra gran parte del sostén a su narrativa en el uso de las redes sociales como eje de creación de yoes que se comportan según la figura del prosumer. Crean su realidad (su feed) con un componente claramente estetizante de su vida y aprovechan para vivir como sus predecesores -pobrecitos- no pudieron.

Con el establecimiento virtual del estado de bienestar se hizo bien en saltar la barrera que bloqueaba el hedonismo, que impedía de forma mojigata, moralizante y arcaica la expresión de nuestros deseos o el despliegue de nuestras capacidades. Pero ese hedonismo necesario de quién impregnado por las políticas de la identidad, toma conciencia de su cuerpo, se deja llevar y empieza a cumplir cosas que deseaba, se convierte en ocasiones en las redes sociales en un hedonismo excedentario. Las redes estetizan las manifestaciones individuales, aportándonos a todos cierta categoría artística mientras simultáneamente buscan que nos sintamos protagonistas, aunque sea solamente de nuestro perfil; de nuestras micronarrativas. Esto va completamente en contra de lo que hemos dicho dos párrafos arriba sobre la posibilidad de desaparecer en la comunidad y es desgraciadamente lo que con bastante frecuencia está pasando en nuestra escena y comunidades. Cada vez más promotores, djs y productores entran a un mercado -el artístico- ya de por sí precarizado, que en una lucha tan salvaje como lo es la puja por la atención en las redes sociales propicia la disolución de vínculos y cooperaciones necesarias para la supervivencia del espacio creativo. De hecho, este ímpetu por ser percibidos a cualquier precio facilita la explotación indiscriminada de los trabajadores, que tienen que aceptar condiciones cada vez más ridículas porque si no siempre habrá otro que valore el privilegio de tocar, pinchar, o trabajar en el sector de la cultura; de formar parte del sarao artístico.

Los piques y rencillas propios del not like the other girls de las redes se materializan en el club como un afán de protagonismo que busca ser condescendido, amenazando si se niegan sus condiciones con la propia inestabilidad. La tolerancia bajo amenaza tácita (yo te doy esto a cambio de que tú hagas eso por mí y de que no hagas eso otro) es la forma original del contrato social y no es algo propio o exclusivo de nuestra época. Sin embargo la comprensión de lo que significa lo contractual y de cómo compele a las partes -esto es, de las obligaciones que implica-, está especialmente lastrada en un contexto estetizado como el de la cultura en el que se esoteriza la retribución, los artistas desconocen la organización del IVA, o los jefes hacen chanchullos extraordinarios para opacar ciertas ganancias… Todo esto mientras el dinero en metálico desaparece a un ritmo vertiginoso. Esta paradoja es importante: cada vez comprendemos menos la burocracia que implican las legislaciones vigentes del trabajo, porque nos autopercibimos desde la bohemia. Pero el mundo laboral está cada vez más acotado e intermediado por esos mismos procesos burocráticos. No hace falta especular con lo que produce esto: individuos dependientes de estructuras que los controlan y que no comprenden. Flexibilizar y gasificar los compromisos, los contratos o los horarios (como se ha hecho y se hace mucho en los acuerdos en B) implica mayor dependencia, no más libertad.

Por eso mismo, la precariedad que nos es transmitida desde el mundo digital se resume en uno de los mayores mitos del capitalismo y del neoliberalismo: la eliminación de la intermediación. Ahora que tenemos a cualquier dj y promotor a un mensaje de IG, que cada fin de semana visitan nuestro país eminencias de la escena berlinesa o la internacional, o que podemos llegar a los usuarios y clientes potenciales eliminando al achacoso y pesado padre freudiano que es la prensa musical; lo que parece quedar un tanto, es la desnudez propia del anarcocapitalismo. Los tiempos cambian y los compromisos que atan a las personas a instituciones como la familia o el lugar de origen no son necesariamente buenos, pero no podemos dejar de advertir esto: en la inestabilidad un sistema de signos que cambia según las corrientes de opinión planificada por el mercado y de lo que no genera deberes para con las cosas que nos gustan y nos interesan; sólo pueden sobrevivir las multinacionales.

Sólo las multinacionales se pueden permitir generar lógicas de consumo tan precarias y fundamentadas en el aumento permanente e indiscriminado del trabajo no remunerado (porque eso es lo que hacemos cuando entramos en Instagram), lo que precisamente resta valor material y simbólico a quienes deberían recibir dicho reconocimiento y retribución: los promotores, trabajadores y artistas de la escena local y nacional. Al globalizar la interacción, las redes vuelven -en parte- abstractos nuestros vínculos con el mundo, cambiando nuestra concepción del espacio y de cómo se hace posible la constitución de un aparato cultural. Sin embargo, es la convergencia en el espacio y en el tiempo -o sea, la experiencia física- la que ha permitido que las comunidades de la cultura de baile se desarrollen si no al margen, al menos paralelamente al mercado y sus formas de consumo. Crear valor de manera distinta e independiente, o utilizar los medios que nos provee la tecnología a modo de détournement, es lo que ha posibilitado la pervivencia y la pregnancia que han tenido algunas escenas musicales en nuestro país. Los mecanismos de difusión de las principales redes sociales, sin embargo, no permiten ni invitan en absoluto al establecimiento y la apuesta por nuevas formas de vinculación, al don que supone realmente el exponerse (no como en BeReal) en la entrega -económica y afectiva- por algo en lo que uno cree, a la espera de que la circulación de esos bienes un día los devuelva transformados.

Aunque este discurso roza ya el tono fanático de una homilía, no podemos dejar de recordar que las referencias y comparaciones entre la experiencia religiosa y la de la cultura de baile son inacababales. Aunque el mecanismo mediático nos haga ver la cultura de club como algo gratuito (listas, invitaciones, entusiasmo y only good vibes), lo que en realidad está haciendo es tomar una parte particular de ella como es la entrega desinteresada y transformarla en la ley ideal -y por tanto precarizada- del intercambio. Por eso la precariedad digital ha alterado el campo creativo y se ha viralizado en los espacios de encuentro presencial: porque a la vez que nos explota en las redes sin que obtengamos ningún beneficio por ello, nos hace ver que nada que no contribuya a colmar o alimentar nuestras disposiciones y creaciones individuales merece la pena. El ejemplo paradigmático, cómo no, es el de Spotify: sus clientes y consumidores se autodefinen como melómanos, apasionados de la música, obsesos del sonido. Pero consumen esa música en una plataforma que ni les permite investigar convenientemente por su cuenta, ni retribuye de un modo digno a los creadores de las piezas que allí pueden escucharse. Terreno seguro para el clubber, oyente, o bailarín, muchas de las plataformas de internet existen de manera tumoral y virtual simultáneamente. Van copando el imaginario de quienes dicen estar atentos, mirar y ser vistos, hasta que su ojo se habitúa exclusivamente a la percepción de ciertos colores, aquellos en los que el prosumer está cómodo y puede producir y reproducir con la naturalidad de lo adquirido. El resultado de esta presbicia cultural, lo veremos más marcadamente en el inminente 2023. Aunque, sin intermediarios de por medio, es posible que la mayoría ni siquiera nos demos cuenta de cómo se desmoronan los cimientos sobre los que subsisten nuestro bienestar y el placer estético que un día quisimos compartir.