Desde que comenzó este 2022, además de otro montón de cosas espectacular-terribles que han pasado, han sucedido un par de fenómenos con los medios de streaming que han llamado nuestra atención en sobremanera. Ambos están referidos a la misma red, que es Spotify. Nada más comenzar enero, el sello de los Zenker Brothers, Ilian Tape (y Skee Mask unos días antes) retiró su catálogo al completo de dicha aplicación. Fue poco después, cuando Neil Young pidió que retirasen el programa de Joe Rogan, en el que Spotify había invertido más de cien millones de dólares, amenazando con quitar su música de la app si no lo hacían. Dicho y hecho, la música de Neil Young ya no está en Spotify, y nosotros nos preguntamos: ¿Qué narices ha pasado?

Esta semana, realizábamos una reflexión editorial en Beatburguer sobre los medios que utilizamos en internet para relacionarlos con la música y la adecuación de los mismos para este propósito. La conclusión era clara: una vez una red social (o en lo que se terminen transformando) adquiere una posición suficientemente privilegiada, inhibe la experiencia de conectividad e intercambio reales, atravesándolas de lógicas de consumo, apariencia y sobre todo de un hambre cuantificadora terrorífica. Como si los algoritmos guiados por los contenidos patrocinados adquiriesen vida propia, independiente a la que los prosumers estaban volcando en dichas redes, estos empiezan a configurar, prefigurar, desfigurar y reconfigurar las lógicas de consumo e interacción de estos espacios; recalcitrando la lógica best-seller: la cantidad de likes y reacciones es el valor de cambio, el contenido o la forma son indiferentes.

Pero no vamos a repetir la denuncia de dicho artículo, de hecho, hay ejemplos paradigmáticos de obras exitosas que se transmiten aún a día de hoy por estos medios y que no por ello carecen de calidad. La cuestión a la que queremos acceder aquí primero es precisamente que el centro de la experiencia musical ya no es el valor en sí mismo (formal, técnico, social, estético) que puede poseer o no poseer intrínsecamente la música; sino el cómo se introduce y se despliega esta dentro de un juego de valores de cambio ya determinados cuantitativamente. Este sistema de intercambio dado a priori, que, en otras redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook -en su día- parece fácil de observar (superficialidad, pose, estetización barata) se vuelve más intrincado y oscuro en las redes destinadas aparentemente al consumo y desarrollo musical.

Primero de todo, hay un tema aquí central en nuestra cultura que resulta complicado tocar: ¿por qué se consume tanta música hoy en día? La música es algo ubicuo en nuestras vidas, no hay Smartphone sin cascos, no hay Iphone sin Itunes, no hay buen perfil de tinder sin tu himno de Spotify… Pero, ¿qué tiene esto que ver con un compromiso con lo musical? Desgraciadamente venimos a defender que poco o nada. Siendo como es la música el mercado artístico al que más gente tiene acceso y que de facto más gente consume, sus cifras o al menos las que reportan sus productores, los músicos, son… ridículas. Siempre culpamos a las multinacionales, siempre creemos que el problema está en los oligopolios digitales que marcas como Google o Meta están construyendo y, ¿qué pasa cuando no podemos culparlos a ellos, dado que nuestra crítica no va a ningún lado? Que tendemos a culpar al siguiente intermediador: sellos, promotores, salas… Pues bien, este artículo está escrito desde y hacia el consumidor.

La única razón por la que hoy en día se consume muchísima más música que hace sesenta o setenta años es la misma por la que comemos muchísima más carne de la que realmente necesitamos o nos lavamos el pelo con champú todos los días: porque está disponible. Como en todo estado de bienestar, es un excedente de las necesidades básicas que podemos tomar como premio o capricho. Una de las características que más destaca de nuestro tiempo, a nivel tanto cultural como estético es precisamente eso, la extraordinaria apariencia de disponibilidad que tenemos de información y de objetos estéticos, con los que sentir fruición e identificarnos a nivel personal; exactamente como un productor en masa necesitaría que hiciéramos. No sabemos si termina de entenderse: consumimos muchísima música porque el mercado la ha puesto a nuestra disposición y necesita que la consumamos, además de ese mismo modo desafectado, veloz y obsesivo en el que lo hacemos. Como melómanos forzados.

¿Duele o molesta? Pues seguramente es que es verdad. ¿Y qué continúa demostrándolo? La solidaridad de escaparate con las acciones de Neil Young o Ilian Tape. Preferimos decir: “Un gesto honorable y merecido por parte de estos héroes ‘modernos’ (Young es un dinosaurio) de la música contra un malvado reptiliano Spotify, pero yo no me voy hasta que se me acabe mi suscripción anual. Además, qué voy a hacer si me voy, ¿pagar por toda esa música? ¡Ja! Para que luego se lo queden los sellos…” ¿Vemos lo que ha pasado? Se vuelve a desplazar el problema en el reconocimiento de la intermediación, en vez de reconocer la alienación inicial del consumidor (ser melómanos a la fuerza) y buscar una relación más viable con la música. Si queremos responsabilizar a los sellos o a los artistas, siempre podemos. Pero la realidad es que sus impedimentos son mucho más grandes que los nuestros, dado que como ya hemos explicado, son quienes tienen que acceder a los espacios cuantitativamente operativos y adaptarse a sus códigos para obtener algún tipo de visibilidad, esa nueva forma de capital que tan valorada está en nuestros días. En cualquier caso, si queréis entender bien este fenómeno y la dificultad para salir de Spotify, os recomendamos este tremendo artículo que sacó sobre el tema Resident Advisor hace unos días; con unos datos y unos testimonios fulminantes.

Bueno, seguramente ahora el tema está introducido de una manera más o menos precisa. Spotify es una red en la que ni los artistas ni la música son el centro. De no ser así, evidentemente Joe Rogan, un populista inquietante, habría sido descartado en beneficio de Neil Young, o los artistas no hablarían abiertamente de la dinámica casi esclavista y ridícula que implican sus contratos con la empresa de origen sueco. Pero, ¿qué tienen en común el Podcast de este tipo y el hecho de que se permita a los usuarios navegar por su cuenta e indefinidamente (vía anuncios o tasas ridículas) entre música, sin reportar apenas beneficios a sus autores? Pues comparten algo en realidad muy central: la idea de que se decide voluntariamente, la impresión de participación personal y de emancipación del yo de cada uno de estos prosumers. De que uno genera su propia identidad y toma sus propias decisiones en este espacio; siendo un melómano o un pringado con una gorra de MAGA; un tipo que sabe quién es y por qué hace lo que hace. ¿Y qué significa que una red oligárquica como Spotify nos quiera hacer creer y repetir a modo de ventrílocuo esto? Que seguramente no somos más que eso, cifras y títeres en sus manos; una suerte de producto dentro de una red de intercambios de la que no participamos.

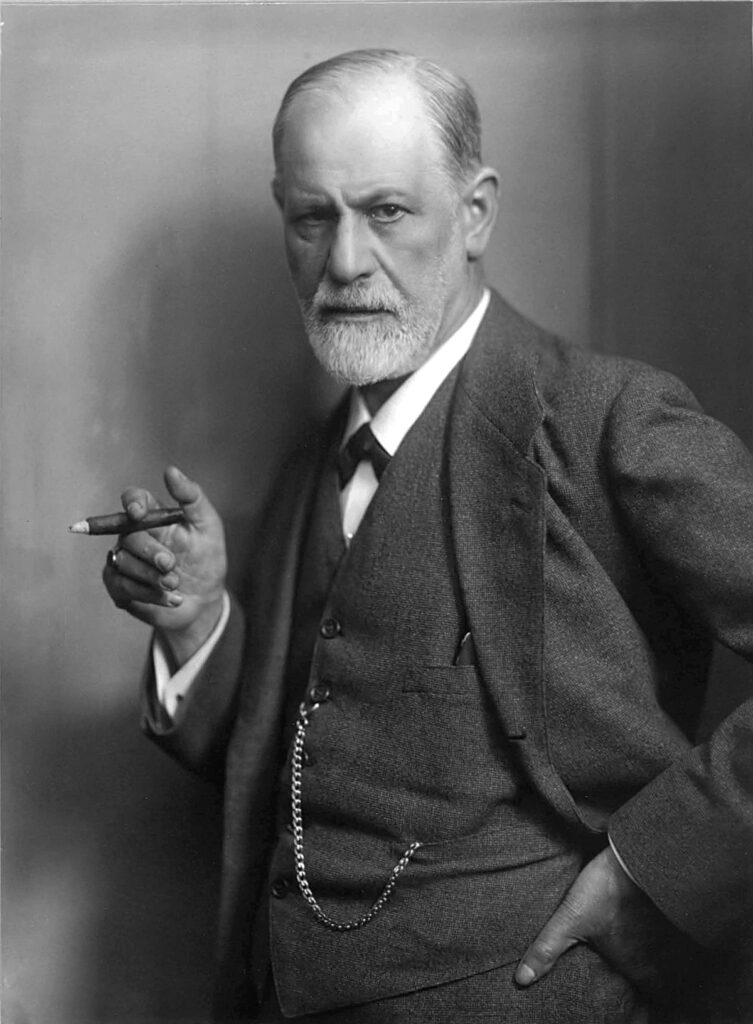

Sólo cuando se entiende esto se empieza a girar el tablero. Uno de los principales objetivos que se propuso el capitalismo después de las guerras mundiales (ojo a dónde nos hemos ido) y sobre todo a partir de la era posfordista, es terminar con el totalitarismo. Demostrar que el triunfo atómico de los Estados Unidos y del sistema neoliberal no sólo es necesario, sino que es deseable; puesto que nos quita de en medio a los viejos sistemas anquilosados, jerárquicos, nostálgicos y despóticos que dieron lugar a los fascismos. Es la lucha de siempre, que el salido de Freud conocía muy bien: matamos a papá, para librarnos del autoritarismo de su figura, pero sobre todo para poder ser las autoridades de nuestra propia vida y ser la autoridad cíclica de otros: nuestros sucesores. El capitalismo avanzado, con la emancipación del individuo, venía a liberarnos supuestamente de este ciclo. De hecho, la neoizquierda o la contracultura de los sesenta hace lo mismo: rebatir el ciclo que identifican como patriarcal, eliminando la línea procreativa que hace que la historia se repita indefinidamente… Buscando unas nuevas formas de organización o la eliminación misma de los sistemas de organización.

En ese sentido el mito neoliberal se parece demasiado al de la contracultura, las políticas de la identidad o el del feminismo: rompemos el orden civilizatorio anquilosado (y realmente apestoso), patriarcal y le damos el poder al individuo; que, una vez establecido el orden y la bonanza por el estado de bienestar indefinido otorgado por el capitalismo, puede desarrollar libremente sus cualidades y gustos estéticos; ser libre y disfrutar; construirse a sí mismo y diferenciarse del resto positivamente… Obtener visibilidad y emanciparse.

Huele bastante a cerrado aquí, ¿no?

Nadie pone en duda que los grandes autoritarismos parten de la hybris de la autoridad, pero, ¿es necesaria la eliminación total de esa autoridad? ¿Es necesaria la destrucción del pasado como referente (cuando nos ha llevado al estado de desarrollo al que aludimos siempre para escandalizarnos de lo que pasa)? ¿Es necesaria la desconfianza por norma en las figuras como los críticos, profesores y profesoras, padres, madres, amigos cultos o inteligentes y todo esto, sólo porque estas personas se entrometen en nuestra capacidad de elegir? Mirémoslo desde este punto de vista: ¿qué nos falta si nos faltan figuras paternales o de autoridad? Pues en gran medida nos faltan referentes y referencias, o sea: exactamente lo que posibilita que seamos capaces de orientarnos en el mundo en vez de dejarnos arrastrar por el flujo informacional. Por tanto, ¿a quién beneficia principalmente la destrucción del Paternalismo? A quienes quieren controlarnos con el otro término clave de esta disertación: La Condescendencia. A todos nos gusta que nos den la razón, pero, al parecer, muy pocos sospechamos cuando nos dan la razón siempre.

Al referirnos al paternalismo, no lo podemos expresar mejor que nuestro papi Mark Fisher, que nos mira entre avergonzado y enfadado: «Tratar a las personas como si fueran inteligentes, se nos ha hecho creer, es ‘elitista’, mientras que tratarlas como si fueran estúpidas es ‘democrático’. No hace falta decir que el ataque al elitismo cultural ha sido la contracara de una agresiva restauración de la élite material”.

La élite material, que no es otra que la formada por las grandes multinacionales, permite al eliminar la jerarquía intelectual, generar eso que tanto le gustaba a nuestro Antón Álvarez: una anarquía capitalista para unos pocos; mientras los demás nos ponemos perdidos en un lodazal de hedonismo de pandereta y vacío. Pero, ¿por qué es democrático tratarnos como si fuésemos estúpidos? Porque Spotify no nos dice que podemos estar escuchando un truño o Instagram no nos avisa de que generando un contenido ridículo; simplemente se nos dice que todo está bien si lo hemos hecho nosotros, porque, eso siempre es mejor que la calamidad de que pueda haber alguien en quien confiemos intelectual y personalmente que nos recomiende lo que podemos escuchar, consumir o producir. De este modo, se forma un metaverso paradójico y contradictorio, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, todo el mundo está siendo libre y haciendo lo que más le gusta; pero en el que en verdad se está produciendo una cantidad de valor incalculable que no va a parar a nadie de ese “conjunto de personas libres”; sino que sale por la puerta de atrás a una de esas élites materiales que nos vende dicha libertad.

Y la otra parte graciosa de todo este tema no es en sí la cuestión del paternalismo transformado en condescendencia; sino la cuestión de la Melomanía. Cuando Germán Cano, en este artículo analizaba la urgencia con la que consumimos en relación con la obra de Mark Fisher, decía también lo siguiente: “Esta búsqueda del placer inmediato como una ‘obligación que nunca afloja’ es, para él, la fórmula de un hedonismo que no puede ya entenderse más que como trabajo.”

Y volvemos a lo que comentábamos en editoriales anteriores: los oyentes de Spotify no son tal cosa, son prosumers. De hecho, estos oyentes, si son productores son “workaholics”, puesto que están completamente enganchados a un consumo desenfrenado y a un disfrute permanente, como si tuviesen fechas de entrega. Y lo hilarante de todo esto es que esta forma de autoexplotación es su forma de autodefinirse, como melómanos y adictos a la música, que escuchan de todo ya todas horas y que como Federico el del pico, piensan que “la vida sin música sería un error”.

Por tanto, la situación es la siguiente: tenemos a un montón de yonkis de la música a los que ya el chute no les hace ningún efecto y que además reconocen esta adicción como un estilo de vida. Tenemos una empresa que les vende la adicción a modo de algo cool y deseable, cuando lo que quiere es tener un montón de compradores de su producto para que se conviertan al final ellos también en un objeto alienado, intercambiable entre géneros, estilos y playlist… Y tenemos a esta misma empresa, aprovechando la precaria situación de los sellos discográficos y los músicos, para coger su producto, comprarlo a precio de liquidación y ni siquiera venderlo o etiquetarlo bien; sino sólo reproducirlo y ponerlo al servicio de la adicción afectiva de los adeptos. Mola aún más, ¿Eh?

La última parte que nos queda por indicar, es cómo se genera esta sensación de emancipación y libertad mientras se beneficia la fluctuación genérica e inter-grupal de los oyentes, vamos; la conversión última del oyente en un engranaje inanimado más dentro de la maquinaria. Para eso Spotify utiliza dos herramientas que aparentemente son poco paternalistas y que no pueden hacer saltar nuestras alarmas de libertad: tu playlist de canciones nuevas según tus gustos y el apartado de lo que escucha la gente que también escucha a ese artista. El primer caso es palmario porque incluye una paradoja genial: tú sigues escuchando música nueva, pero nunca sales de una línea trazada por un algoritmo basado en géneros, artistas y estilos que te han interesado en el pasado. Vamos, que la app está siendo paternalista pero no mucho contigo. Y mientras es paternalista, se asegura de que te sigas sintiendo libre, actuando según tu voluntad y alcanzando además ese espacio maravilloso y soñado más allá del principio de confort. Porque esta es la clave del capitalismo avanzado, la idea de que todo el mundo quiere ser libre y salir de su zona de estabilidad, probar cosas nuevas, visitar un restaurante cantonés, hacer paracaidismo, viajar a Acapulco; comer insectos… Experiencias hace décadas estandarizadas y ofrecidas en forma de contracultura: riesgo, pero controlado; novedades, pero las justas; sustos, pero dentro de la película.

Pero no nos vayamos por peteneras, que nos gusta mucho. El primer caso es tan interesante porque mantiene al oyente-prosumer-adicto dentro de la lógica de tendencia propia de un mercado tan diversificado como el actual. Nunca se ha escuchado todo y siempre hay algo nuevo por descubrir, que se parece a lo que oíste pero que tiene matices y que podrás descubrir antes que el cabrón de tu clase al que admiras, pero al que envidias simultáneamente. Y dado que el paternalismo está pasado de moda, es el residuo de un tiempo vergonzoso y está cancelado de nuestra cultura y sería bochornoso preguntarle; es mucho más fácil pensar que uno, gracias al algoritmo impersonal de Spotify, ha descubierto por sí mismo algo ejerciendo su arrojada capacidad de desinhibición y atrevimiento. La realidad es que esta playlist está manteniéndote en lo que Adorno llamaba: terreno seguro. Tierra firme. Esto es, dentro de los ejes propios de un sistema enorme del que eres una pieza sustituible y circunstancial.

El caso de lo que escucha la gente que también escucha a ese artista es algo menos palmario, pero ejecuta procesos muy parecidos al anterior. Mantiene dentro de los ciclos de recomendación-escucha-recomendación al oyente, lo recompensa y al mismo tiempo hace que se sienta validado por una comunidad. Y ese es el otro punto: esa comunidad, generada estadísticamente, es una de gente también no personalizada, porque para el ego del oyente de Spotify no puede haber resistencia ni competencia con otros individuos, esto es, paternalismo, no vaya a ser que se le imponga algo. Pero volvemos a decirlo, es la empresa la que necesita que generemos estas relaciones individualizadas con la música (las de una persona realmente adicta con la droga) para poder mantenernos dentro de su bola informacional: no es un ejercicio de libertad, sino de organización despersonalizada; la organización propia de un sistema digital que no está al alcance de representación de una mente obsesionada con las imágenes y el paternalismo como lo es la humana.

Aun así, no nos engañemos, nada de esto funcionaría si no hubiese una mínima cantidad de placer inscrita en estos procesos. Es ese rechazo del padre la forma inicial de inhibir el goce y, por tanto, es la lucha contra el paternalismo lo que identificamos como entrada al mundo del placer. Si nadie me dice lo que debo o no debo hacer, puedo empezar a disfrutar sin que me molesten. Las exigencias del capitalismo avanzado, que también y por algo se llama afectivo, reconocen esas exigencias humanas y las suplantan; generando una lógica irrenunciable para los individuos; que sólo con el tiempo termina traspapelándose como una perversión total e insostenible. Los artistas de Ilian Tape, por ejemplo, reconocieron lo insostenible de dicha dinámica, primero económica pero luego materialmente: en un sitio tan lleno de tantas cosas, caben muchos más de esos productos estandarizados (consumidores, canciones, playlists) pero no cabe espacio alguno para el diálogo ni para una experiencia musical como la que venía siendo habitual en otro tiempo bastante próximo.

Al final, lo peor no es ni siquiera ser adictos a la música, dado que, como dice Fisher: “Igual que Burroughs, Spinoza nos dice que la adicción no es un estado aberrante, sino la condición normal de los seres humanos, esclavizados por imágenes fijas de sí mismos y del mundo en conductas reactivas y repetitivas”.

Lo peor es hacia dónde orientamos todos esos esfuerzos que podríamos utilizar para ejercer nuestra libertad y sobre todo para reconocer y retribuir a los artistas que tanto decimos admirar. ¿Hay alguna conducta más complaciente con el paternalismo que esta tácita aceptación de los designios de Spotify, que encima nos toma por tontos y es condescendiente con nosotros? Yo creo que no.